「聴講生」というありがたき制度:この頃の近況報告なども

ども!! 意外と朝夜が寒く、風邪の引きそうな季節ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕はかなり元気です。マジで元気。ここ2, 3年で今が一番健康だと言えるぐらい元気です。

というのも、陽気な春が訪れたおかげもありますが、それ以上に、近頃、修士の時に抱えていた心理的プレッシャーから解放されたというのが大きいです。

僕が現在何をしているかというと、就活と趣味程度の研究、という感じです。就活は相変わらず困難もありますが、研究はもはや趣味程度になりました。「修論」という楔から解き放たれた分、研究にはだいぶ心理的余裕が生まれています。それもあって元気です。就活は5月から本格化するので、余裕を感じられるのも今だけかもしれませんが。

↑図書館でSPI対策している

近頃は、水のように落ち着いた心を持ってSPIの対策に挑んでいます(就活は公務員系でやってるが、たまにSPIっぽいことをやらされたりもする)。以前だったらこういうの、「これやってる暇あったら論文一本でも読みたいわ」と感じてましたが、今はそんな雑念もなし。就活と修論、その両方をやらなければならなかった修士時代に比べて、今は一つのことに集中できる環境になったと感じています。

で、この3月に修士を出たにも拘わらず、現在もこうして大学に残り続けているわけで、「お前はいったい何なのか?」と思われるかもしれません。しばしば見かけるような、卒業後も大学に住み着いている系の不審者なんでしょうか? 違います。僕は今、「聴講生」という仕組みを使って、非正規の学生として大学に残留しています。残留しているけど、地縛霊とかではないです。

そしてこの聴講生という仕組み、結構いいなと感じるので、今日はその紹介になります。最近自分が何しているかというところも含めて、ざっくりと書いていきます。

聴講生とは?

毎度恒例の行事ですが、また一人二役でやっていきます。本日はゲストとして、「聴講生」の制度に詳しいパヒューミーくんをお呼びしています。今年度から聴講生をやっている人物です。

パヒューミーです。

パヒューミーです。

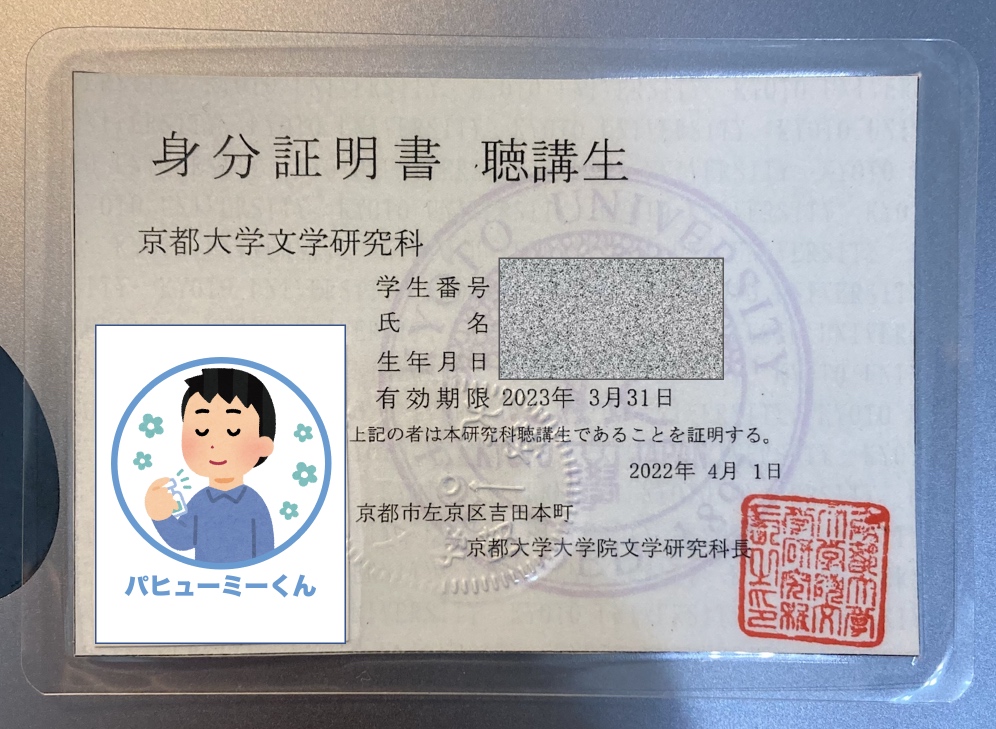

この4月から、京都大学文学研究科(これ名前出して大丈夫なのかな?)の聴講生をやっています。本日はよろしくお願いします。

今日僕が話す内容は、あくまで一学生の個人的な見解であり、公式の見解ではないことにはご注意下さい。

—予防線もきっちり貼ってもらったところで、本日はよろしくお願いします。

ちなみに、僕の名前は「聴講生」に引っかけて「調香士」ってことなんダネ。調香士、つまりパヒューマーだよ。皆は気づけたかな??? ちょっと待ってブラウザバックしないで。

ちなみに、僕の名前は「聴講生」に引っかけて「調香士」ってことなんダネ。調香士、つまりパヒューマーだよ。皆は気づけたかな??? ちょっと待ってブラウザバックしないで。

聴講生って何?

—早速ですが、「聴講生」とは一体何なんですか?

わかんない。

わかんない。

—は?

僕も分からないというか、実を言うと、大学側も「聴講生とは何か」ということについて、公式の見解を出していないんですよね。少なくとも、大学のHPで探した限りでは見つけられなかったよ。

僕も分からないというか、実を言うと、大学側も「聴講生とは何か」ということについて、公式の見解を出していないんですよね。少なくとも、大学のHPで探した限りでは見つけられなかったよ。

「聴講生の募集要項」のページはあるんだけけど、「聴講生とは何か」についてのページはなかったです。だから定義ははっきりしないんだ。

—それマジ?

マジです。自分も気付いたときはビビりました。

マジです。自分も気付いたときはビビりました。

分かっているのは、聴講生とは、非正規の学生として大学に所属し、授業料を払った分だけ講義が受けられる仕組みだ、ということでしょうか。似たようなものとして「科目等履修生」とかがありそうです。

—「科目等履修生」、聞いたことがあります。そもそも、科目等履修生との違いって何なんですか?

明確に違うのは、聴講生には単位が出ないけど、科目等履修生には出るってことかな。聴講生、授業は受けられるけど、単位は認定されないです。

明確に違うのは、聴講生には単位が出ないけど、科目等履修生には出るってことかな。聴講生、授業は受けられるけど、単位は認定されないです。

それともうひとつ、科目等履修生の方が一般的な制度だということでしょうか。聴講生は限られた大学の限られた学部・研究科にしかないみたいです。科目等履修生は割とどこにでもあるっぽいが、聴講生は、京都大学だと文学部・工学部とかにはあっても、法・経済とかにはないようですね。

それ以外の点では同じというか、期間が基本的に1年だとか、入学料は28,200円で授業料は一単位につき14,800円だとか、そういうところはほとんど一緒みたいです。

—なるほど。聴講生、単位出ないんですね

これ自分、今調べてる中で初めて知りました。あ、単位出ないんですかって。知らなかったよ。

これ自分、今調べてる中で初めて知りました。あ、単位出ないんですかって。知らなかったよ。

というのも、「聴講生には単位が出ない」っていう記述、今まで目にしたことなかったので。ただ、科目等履修生の方の募集要項を見たら「合格した科目には単位が認定される」って書いてあるのに対し、この記述が聴講生の方の募集要項にはなかったので、そういうことなんだなって今思いました。

聴講生用のガイダンスとかなかったから、マジで知らないこと多いんだよな。

—そうすると、科目等履修生の方が、単位が出る分お得なんじゃないですか?

そう、なのかもしれない。新事実が発覚してちょっと今揺らいできた。

そう、なのかもしれない。新事実が発覚してちょっと今揺らいできた。

ただ、もしかしたら聴講生の方が取れる授業の幅は広いかもしれないです。

細かい話だけど、僕のいる京都大学文学研究科では、聴講生は、学部の聴講生・院の聴講生と、仕組みが2つに分かれています。授業料とかは同じですが、取れる授業に違いがあるかも知れません。院の聴講生なら、大学院の授業の方にも出られるなど(ちゃんとは調べてないので、多分だけど)。

他方、当研究科には、院の科目等履修生は存在していません。科目等履修生は学部用にあるのみ。つまりは、科目等履修生では、大学院の講義が受けられないといった違いはあるのではないかと思われます。あくまで推測だけど。

(ちなみに「研究生」というのもあるが、こちらは留学生向けっぽい)

—勘でそんなに喋って大丈夫ですか?

怒られたら撤回します。違ったらコメント欄で教えてください。

怒られたら撤回します。違ったらコメント欄で教えてください。

【まとめ】

- 聴講生は、「非正規の学生として大学に所属し、授業料を払った分だけ講義が受けられる」といった制度。京大だと文学部(文学研究科)・工学部(工学研究科)などにあるが、どこにでもあるわけではない。

- 入学料は28,200円で、授業料は一単位につき14,800円のところが多い。

- 似た仕組みに、科目等履修生がある。聴講生は単位が認定されないが、こちらは認定される。ただし、受講できる授業の幅に違いがあるかも。

ちなみに、授業料は「一単位につき」14,800円で、一講義(一コマ)につきではないので注意。基本的に、一講義につき2単位認定されるので、一コマ29,600円と考えた方がよいです。

ちなみに、授業料は「一単位につき」14,800円で、一講義(一コマ)につきではないので注意。基本的に、一講義につき2単位認定されるので、一コマ29,600円と考えた方がよいです。

というか、俺たち単位認定されないのになんで授業料は単位換算なんだ? 普通に腹立ってきたんだが。

*入学料で28,200円、その後前期1コマ、後期1コマ取ると、授業料が年間59,200円になるので、合わせると87,400円。入学試験で9,800円かかるので、だいたい1年の在籍で合計10万円かかります。

ただ、正規生の場合、1年間の在籍費が52万なので、それよりは全然お得。

聴講生になるには?

—ここまでは「そもそも聴講生って何?」という話でした。ここからは「聴講生になるには?」という話です。どうやったらなれるんでしょう。

あと、科目等履修生も同じ話と考えていいですかね?

募集要項等見た感じ、両者に大きな違いはないのでOKっぽいです。ここからは聴講生・科目等履修生になる手順を話します。あくまで自分が経験したもの(京大文学研究科)になりますが。

募集要項等見た感じ、両者に大きな違いはないのでOKっぽいです。ここからは聴講生・科目等履修生になる手順を話します。あくまで自分が経験したもの(京大文学研究科)になりますが。

—よろしくお願いします。

第一に、聴講生になるには、まず受ける授業を決めないといけません。もっと言うと、お世話になる先生(または研究室)を決めておく必要があると思います。

第一に、聴講生になるには、まず受ける授業を決めないといけません。もっと言うと、お世話になる先生(または研究室)を決めておく必要があると思います。

というのも、「とりあえず聴講生になってから受ける授業を決める」ということができないため。基本的には、出願の時点で「この授業を受けたい」というのを提出する必要があります。そのため、あらかじめ先生とかについてリサーチしておくのは大事です。

第二に、聴講生になるには試験があります。内部進学なら別ですが、外部から来る場合、専門の筆記試験+先生との面接が課せられたりします。これに合格しないと、聴講生になることはできません。金さえ払えば授業受けられる、という仕組みではないんですね。

—なるほど。ちなみに試験というのは難しいんですか?

過去問とか出回っていないのでなんとも言えませんが、そんなに難しくはないと思います。筆記試験の方は基本的に、専攻内容についての英文の和訳&小論文が出されるみたいです。英語を対策しておけば大丈夫なんじゃなかろうか。最低限の学力さえ確認できればよいはずなので、少なくとも院試よりは数段簡単だと思います。

過去問とか出回っていないのでなんとも言えませんが、そんなに難しくはないと思います。筆記試験の方は基本的に、専攻内容についての英文の和訳&小論文が出されるみたいです。英語を対策しておけば大丈夫なんじゃなかろうか。最低限の学力さえ確認できればよいはずなので、少なくとも院試よりは数段簡単だと思います。

面接の方も、院試の面接をマイルドにした感じかな。興味のある分野の他、「聴講生を終えた後の進路」(院試受けるのかどうかなど)については聞かれると思います。

.......ちなみに、今調べて分かったけど、学科によっては試験がないっぽいです。工学部とかは、どうも書類審査だけみたい(学部の成績を見るなど)。ただ京大文学部(文学研究科)については、きっちり試験があるのでご注意下さい。

—なるほど。小論文とかは、自分の興味分野をしっかり定めておく必要がありそうですね。学部の成績も見られるんですか?

筆記試験があろうとなかろうと、多分何らかの成績証明書は提出することになると思います。自分は院の聴講生になりましたが、大学院時代の成績証明書が必要でした。これが優秀だと、面接が少し楽になるとは思います。

筆記試験があろうとなかろうと、多分何らかの成績証明書は提出することになると思います。自分は院の聴講生になりましたが、大学院時代の成績証明書が必要でした。これが優秀だと、面接が少し楽になるとは思います。

—なるほど。ちなみに、試験は時期的にいつ頃になるんですか?

時期としては、自分の場合は3月頭に試験がありました。その1週間後に合否の発表でしたね。2月中旬に願書を出して、3月中に試験がある感じだと思います。

時期としては、自分の場合は3月頭に試験がありました。その1週間後に合否の発表でしたね。2月中旬に願書を出して、3月中に試験がある感じだと思います。

おそらくだけどこの制度、院試の冬入試で落ちてしまった人への救済措置にもなってるんじゃなかろうか。わからん。あんまりテキトー言うと怒られそうだけど。

ちなみに、聴講生試験を受けに来た人の割合的には、圧倒的に定年後っぽい高齢の方が多かったです。自分みたいな若若の若者は少数だった。ので、基本的に、院試の冬日程のあとに来るだけの学力ある人ならば、落とされることはないんじゃないかと思います。多分。

—パヒューミーさんは院試の冬入試を受けたわけでもないのに、この時期まで進路未定だったんですか?

ぶち転がすぞ。

ぶち転がすぞ。

【ここまでのまとめ】

- 聴講生になる際は、受ける授業(先生or研究室)を決めて、そこで課される試験を受ける。試験は筆記試験+面接。

- 試験がないところもあるが、どちらにせよ成績証明書などは提出するはず。

- 年齢層的には高齢の方が多く、大学院進学を考えてる若者ならまあ大丈夫だと思う。

聴講生になってみて

—ここまでは「聴講生になるには」という話でした。ここからは「聴講生になってみて何がよかったか」ということを聴きたいです。

まあ本当はずっと自問自答しているだけいや何もないです。

まあ本当はずっと自問自答しているだけいや何もないです。

—聴講生の利点ってどんなところにあると思いますか?

まず、利点の前に欠点の方に触れておくと、聴講生ってすごく立場が微妙なんですよね。

まず、利点の前に欠点の方に触れておくと、聴講生ってすごく立場が微妙なんですよね。

非正規の学生だから、履歴書に書くときも困るし、どちらかというと空白期間になる。しかも大学は卒業してるから、就活も新卒よりは「既卒」寄りの扱いになるし、しかも何より学費が掛かる。でも単位は出ない。

修士・博士への進学準備期間としてならともかく、普通に就活する分には、生活費も稼げるフリーターの方がいいいのでは? ともなるわけです。

—そうじゃん。働けよ。

その上で、進学しないこと前提に、聴講生のメリットを語ると3つぐらいあると思います。

その上で、進学しないこと前提に、聴講生のメリットを語ると3つぐらいあると思います。

1つに、大学の施設が使えること。特に図書館とか、普通に学部生と同様に使えるのが大きいね。本も借りられるし、自習スペースも確保できる。民間就活にしろ資格試験にしろ、図書館の膨大な資料を使えることはアドバンテージですね。電子ジャーナルとかも使えるので。

第2に、「大学生」という身分を一応は保てること。非正規とはいえど、その大学に属していることには変わりはないので。そこを「フリーター」と比べてどう捉えるかは、割と個人の解釈に依ると思います。

あと、自分の場合はこれのおかげで、大学図書館でのアルバイトをそのまま続けられるというのも利点でした。

—うーん。それでも、お金稼げるフリーターの方がいいと思うけどな〜

そして3つ目。第3に、自分の研究を続けられるということですね。受講する講義にも依るとは思うけど、場合によっては授業内で報告する機会とかももらえるので、一応は研究が続いたりします。自分ももらえたので、今も論文読んだりしている。

そして3つ目。第3に、自分の研究を続けられるということですね。受講する講義にも依るとは思うけど、場合によっては授業内で報告する機会とかももらえるので、一応は研究が続いたりします。自分ももらえたので、今も論文読んだりしている。

ただ、研究したとて、今後進学する予定はないし、あと論文としてまとめる機会もないので、この研究って完全に趣味だなという気持ちはあります。修論も書き終わっちゃってるので、「ああ、自分の研究は、もう終わったんだった」と、黄昏れること多しです。

だから、楽しく研究やってるけど、何のためにやってるのか? というのは、よくわからなくなるね。とはいえ、修論でできなかったことの後始末とかができるので、そう考えれば悪くない気はする。

—なんというか、微妙なモチベですね。

いやでも、卒論にも修論にも繋げなくてよい研究って、かなり新鮮ですよ。「楽しむことが大事だな」という気持ちで臨めるので。「俺の研究はもう終わったんだ」と感じるからこそ、これからは「本当に自分の好きなことをやろう」とも思えるわけです。気持ち的にすごく楽です。

いやでも、卒論にも修論にも繋げなくてよい研究って、かなり新鮮ですよ。「楽しむことが大事だな」という気持ちで臨めるので。「俺の研究はもう終わったんだ」と感じるからこそ、これからは「本当に自分の好きなことをやろう」とも思えるわけです。気持ち的にすごく楽です。

まあ、どうせ博士には行かなかったんだし、修士の2年間がそうあってはほしかったんですけどね。でもそっちは、就活と修論の双璧からのプレッシャーがきつくて、そんな余裕なかったですね。

こうした「研究」に対する心の余裕は、今だからこそ生まれたものだと思います。

—現在は就活と趣味程度の研究をしているとのことですが、今後はどうするんですか?

就活はまあ、既卒も積極的に採ってくれているところに応募してはいます(つまり公務員系)。その方がおすすめですね。ピカピカの新卒とは言い難い立場なので。

就活はまあ、既卒も積極的に採ってくれているところに応募してはいます(つまり公務員系)。その方がおすすめですね。ピカピカの新卒とは言い難い立場なので。

そして、一応「既卒」と言うことで、上手くいけば10月から働き始められるんじゃないかという感じです。聴講生自体は、基本1年契約になっているけど、まあ途中で辞める(退学する)こともできはするので。

というわけで、今は就活をしつつ、この半年間「聴講生」として、最後の大学生活を楽しもうという魂胆です。

—なるほど。同年代の人間は働いているというのに、そこまで堂々と語れる精神は、逆に重要だと思います。皮肉とかではなくてマジで。周りがどうしてるとか、そこに振り回されすぎるのもよくないですよね。

というわけで、本日は貴重なお話ありがとうございました。就職先見つかるといいですね。切実に。

—最後に、何か一言あればお願いします。

ここまでの言い訳になるけど、ブログって、対談形式の方が書きやすいんですよね。だからこんな形になりました。真面目な記事を期待した方にはすみませんでした。そしてここまで読んでくださった読者の方、ありがとうございました。僕は消えます。でも記事はもう少し続くので、最後までよろしくお願いします。

ここまでの言い訳になるけど、ブログって、対談形式の方が書きやすいんですよね。だからこんな形になりました。真面目な記事を期待した方にはすみませんでした。そしてここまで読んでくださった読者の方、ありがとうございました。僕は消えます。でも記事はもう少し続くので、最後までよろしくお願いします。

【ここまでのまとめ】

- 聴講生の立場は微妙。ピカピカの新卒ではなくなるし、かといって転職組とも異なる。正規の大学生でもない。

- だがその分、心に余裕を持って研究を行える。研究にゆとりが出ている分、就活の方も院生の時よりは気楽。

- 大学の施設が使えるのがめちゃありがたい。「勉強しながら就活する」という人にもおすすめ。院進を考えてる人にはなおさらおすすめ。

修士2年+聴講1年がちょうどよいのでは

はい。「聴講生」という仕組みについて、パヒューミーくんというクソみたいなキャラに説明させてきましたが、多少は理解深まったでしょうか。この制度、一番のポイントはやっぱり「大学の施設が使える」「大学生という身分を保てる」ということだと思います。

そして、聴講生をやりながら近頃僕が実感していることは、修士の大学院生活、3年単位でやるぐらいがちょうどよいのではないか、ということです。修論書くのに2年、就活するのに1年の、計3年がちょうどよいように感じます。あくまで順番は修論→就活として。

前にも書いたけれど、僕にとって修士の2年間は、ずっと暗闇の中で藻掻いているようなものでした。コロナが重なったというのもあるけど、それを抜きにしても、就活と修論を両立させるのはかなりキツかったです。ある程度就活に振り切れば楽なんだろうけど、そうすると「俺は何のために大学院に来たんだ」という気持ちが強くなり、その辺の折り合わせが大変でした。まあ上手くやっている人もたくさんいるんだけどね。

ただ、今はもう、水のように清らかな心を以て就活に向きあえています。ので、やはり就活/修論(研究)と、両者を分離する期間は必要に感じました。

個人的には、就活→修論→卒業→4月入社よりも、修論→卒業→就活→10月入社の方が、なんか心にゆとりが生まれそうで好きです。ドイツの大学生は卒業後に就活を始めると聞くし、なんかそっちの方がいいんじゃななかろうか。どうしても、修論を控えた状態でやる就活は苦痛なので、この「修論→卒業→就活→10月入社」スタイル、広まってほしいなと思います。

ので、現在修士の皆さんもぜひ、修了後約半年のモラトリアム、試してみてはいかがでしょうか。僕の場合は聴講生でしたが、科目等履修生なら色んな大学にあると思います。ぜひ検討してみてください。これから院進したいという人にもかなりおすすめですよ!!

以上

です。今日はそんな感じで、僕が聴講生という仕組みにだいぶ助けられているよという話でした。

今も就活なり、授業での研究報告なり、割とやることはたくさんあるんですが、それでも修士の時にあった「暗闇で必死に藻掻いている感覚」はだいぶ浄化されています。ありがたいことです。新しく所属することになった研究室でも、「は? なんだお前」と圧かけられていないので、これも大変ありがたいことです。

繰り返しになるけど修士卒業→就活→10月入社の流れ、もっと流行ってほしいなあと思います。僕がその先例となろう。なれたらまた報告します。

↑サムネ用。聴講生はこんな感じの身分証をもらえるよ。

<参考サイト>

京都大学通則

…第5章で科目等履修生・聴講生に触れている。が、その定義などはない。

受験生向け情報 « 京都大学大学院文学研究科・文学部

…京大文学部(文学研究科)の募集条項。院には科目等履修生がない。

↑科学哲学の研究室では、「こんな問題出すよ」というのが少し告知されている。

科目等履修生・聴講生 - 京都大学 工学部・大学院工学研究科

工学部でも、聴講生という制度がある。ただし筆記試験等はなし。

在学者の証明書発行について | 京都大学

…聴講生・科目等履修生は、JRの学割とか使えないよということが書かれている。まあ、普通の学生は学費で52万払っているので、それに比べればなんてことはない。

*追記

今日は完全に「日記」として近況報告するつもりが、なんか「聴講生の紹介」になってしまった。本当は、「最近聴講生として充実してるんすよ〜」というぐらいのつもりだったのだが.......

あと日記と言えば、最近密かにnoteを再開している。理由は、こっちの方が気楽に更新できるため。マジで思いついたことだけ書いている(あとは本家のためのメモとか)。3日に一度は更新しているので、「最近更新少ねえんじゃねえの?」と感じた方はぜひこちらにお越し下さいー。